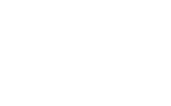

Le dossier des pensionnats lui a toujours « collé à la peau », ayant lui-même été forcé d’y vivre pendant 10 ans. Il n’a donc pas hésité devant la proposition du gouvernement fédéral de faire partie d’un conseil d’administration dédié à la gestion des sommes accordées pour établir des processus de guérison dans différentes communautés à travers le Canada. Ejinagosi était chargé de l’évaluation et de l’analyse des projets favorisant les moyens alternatifs comme la guérison traditionnelle. À cette occasion, il a développé une trousse pédagogique permettant de faire comprendre aux étudiants de tous âges et de toute nationalité, les impacts des pensionnats sur les Premiers Peuples.

« Avec une certaine dignité regagnée et de la fierté qui refait surface, je suis très fier d’encore parler ma langue. »

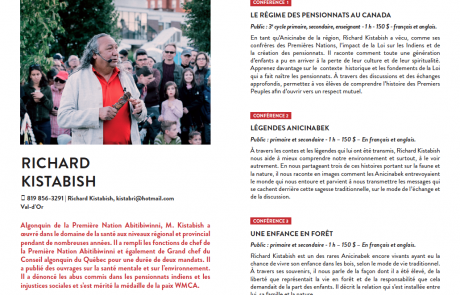

Il a dédié plusieurs décennies de sa vie à dénoncer les abus commis dans les pensionnats indiens. Il est d’ailleurs le président de la Fondation autochtone de l’espoir, une organisation caritative qui œuvre à la sensibilisation et à l’éducation des Canadiens au sujet du système des pensionnats indiens et de leurs impacts intergénérationnels. Chaque action de cette fondation reflète la volonté de son président : celle de trouver des chemins de guérison collective. À l’initiative de M. Kistabish, la Fondation a documenté et partagé le récit de 800 survivants des pensionnats. L’idée derrière cette démarche était de ne pas laisser ces témoignages tomber dans l’oubli et aussi, de fournir des éléments de compréhension essentiels aux générations qui ont suivi et subi l’impact indirect de ces blessures profondes.

« En 1975, j’avais pris un engagement personnel de faire connaître l’histoire des pensionnats. Je voulais aussi m’assurer que ce genre d’histoire ne se répète plus jamais sur la planète. Ça ne devrait plus jamais se reproduire. Jamais, à aucun moment.

Je me suis engagé à prendre toutes les tribunes qui me seront offertes pour faire connaître cette histoire-là. C’était mon engagement, la bataille de ma vie. C’est ce qui m’a amené à me tenir debout. C’est ce qui m’a amené à assumer mes responsabilités, mon devoir, mes obligations.

Je souhaitais faire en sorte de modifier les choses nécessaires pour corriger cela. C’était le plus fondamental dans ma démarche. Je pense que j’ai reçu les dons nécessaires pour le faire. En effet, j’ai été élevé déjà pour être un conteur d’histoires quand j’étais tout petit. J’ai utilisé ce cadeau-là pour transmettre aux autres cette histoire. »

(extrait d’une entrevue réalisée par l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal)

Il a donc marqué fortement l’histoire de la nation anicinabe et celle des autres nations du Canada, puisque ces entrevues ont servi de base importante à la Commission Vérité et Réconciliation. C’est grâce à celle-ci qu’en mai 2015, la Cour suprême du Canada a décrit l’impact des pensionnats comme un véritable génocide culturel, ce qui oblige le gouvernement fédéral à reconnaître sa responsabilité et investir dans des démarches de réconciliation. Les efforts déployés pour réaliser ce projet colossal d’enregistrement des témoignages ont valu à Ejinagosi la médaille de la paix YMCA, de même que le prix Coup de cœur de Bâton de parole, un organisme qui regroupe toute l’actualité autochtone du Québec, du Canada et des États-Unis afin de faire le lien entre diverses communautés. Il a également été invité à plusieurs reprises comme conférencier ou paneliste lors de colloques internationaux. Ses deux dernières interventions portaient essentiellement sur la question de la langue.

Aujourd’hui, Ejinagosi est le président de Minwashin, un organisme de développement culturel et artistique anicinabe. Avec un conseil d’administration entièrement composé de membres de sa nation, il défend, valorise et transmet la culture anicinabe et s’est engagé, depuis les débuts de l’organisme, à protéger et revitaliser sa langue natale.

Son implication sociale et politique, qui a toujours pris une place importante dans son emploi du temps, continue de l’habiter : il est également président de la Fondation autochtone de l’espoir, qui œuvre sur la sensibilisation et l’éducation des Canadiens au sujet du système des pensionnats indiens et de leurs impacts intergénérationnels.

Ayant vécu dix années difficiles au pensionnat de St-Marc, l’éducation des enfants anicinabek dans leur langue, entourés de leur culture et de leur famille, est rapidement devenu un enjeu important pour Richard. Pendant qu’il était chef des Abitibiwinnik, il a travaillé à amener l’école dans la communauté pour que les enfants n’aient plus besoin de quitter leur famille pour aller étudier à Amosé

« Il me semble qu’on est perdus. Et ce n’est pas nécessairement une simple perte de situation géographique, mais c’est aussi une perte de l’âme. Moi, j’appelle cela des grands brûlés de l’âme. Nous sommes devenus des grands brûlés de l’âme. En étant des grands brûlés de l’âme, il y a des médicaments qu’on peut prendre, il y a des approches qu’il faut utiliser pour essayer dans un premier temps de calmer la douleur et, dans un deuxième temps, de donner des soins qui sont continus, des soins appropriés. Il y a toutes sortes de moyens pour y arriver. »